2022年10月,瑞典皇家科学院公布诺贝尔经济学奖得主名单,其中一位名叫菲利普·戴布维格的美国学者引起了中国舆论的强烈关注。不是因为他的研究多么晦涩难懂,而是因为就在他获奖的前一年,他被中国一所知名财经高校,西南财经大学解聘。

理由是“考核未达标”,而原因与“疫情期间滞留美国无法返校”有关。

一个被中国高校“因不合格”处理掉的外教,一年后拿下全球最高学术荣誉之一诺贝尔。

一个“非挂名”外教,13年深耕却被淘汰

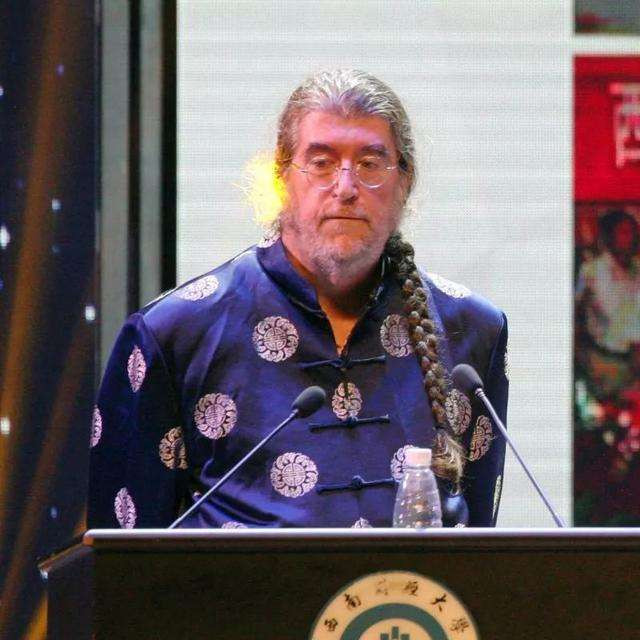

很多人提起外教,第一反应是挂名、走马观花、教几节英语课就能拿高薪。但戴布维格显然不是这样的角色。他出生于1955年,早年在印第安纳大学拿到数学和物理双学位,转向经济学后,1979年从耶鲁大学获得博士学位。

他的学术履历横跨耶鲁、普林斯顿,最终在圣路易斯华盛顿大学落脚,成为金融研究领域的权威。

2008年,戴布维格受聘加入西南财经大学,担任金融学教授,两年后升任金融研究院院长。这一干,就是13年。他在西财并非只是挂名,而是实打实地带项目、参与教学、推动中外合作。他主导夏季研究项目,为中国学生打开通往国际金融前沿的大门。

他的努力也得到了官方认可,先后获得“长江学者”和“四川省金顶奖”等荣誉。

更重要的是,他与中国的关系不仅仅是职业合作。他的妻子是中国人,这让他对中国文化和教育环境有更深的投入和理解。这种背景下,他在西财的角色早已不是外教那么简单,而是一种双向融合的象征。

2021年,西财推行末位淘汰制,考核指标包括科研成果数量、项目参与度、在校时间等。疫情期间,戴布维格被困在美国,无法返校,几个月无法正常履职。即使尝试在线参与工作,但最终评分未达标,学校决定不再续聘。

这不是一次恶意驱逐,也并非对其学术能力的否定。但问题也就出在这里:当制度遇到特殊情境,是否能保留一定的弹性与判断?对于一位在全球学术界有重要影响的教授,是否有其他方式保障合作延续?这些问题,西财当时没有给出答案。

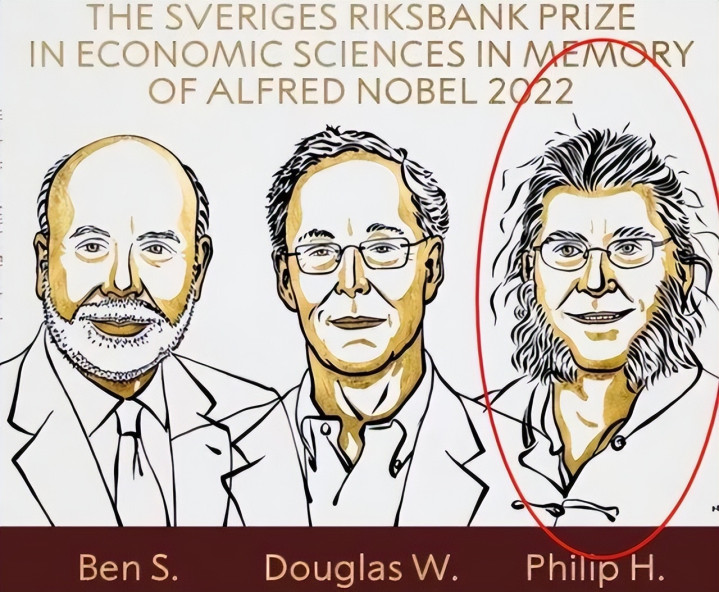

2022年10月10日,诺贝尔经济学奖揭晓,戴布维格与道格拉斯·戴蒙德、本·伯南克三人共同获奖。官方表述是:“他们对银行在经济中的作用,以及在金融危机时期如何应对银行挤兑的研究,对政策制定具有重要意义。”

其实早在1983年,戴布维格和戴蒙德就已经发表了那篇奠定全球金融监管基础的经典论文。他们提出的模型解释了银行如何在提供流动性的同时,也容易因谣言引发挤兑,并首次提出“存款保险”等应对机制。可以说,现代金融体系中很多核心监管思路,都能追溯到这项研究。

但在中国互联网上,讨论的焦点并不在学术本身,而是戴布维格“被解聘”的那段历史。西财校友与学生纷纷在社交平台发声,感叹学校错过了一位诺奖得主。西财本来可以在简历中写上“本校曾有诺贝尔奖教授”、可以在招生宣传中放大“国际化优势”,结果却因为一次考核未达标,错失了金字招牌。

西财在官网上既没有对戴布维格获奖表示祝贺,也没有任何公开说明。这种“集体沉默”给外界的印象,是试图回避舆论,而不是正面回应。事实上,即便学校坚持制度为先,也应该在后续进行合理解释或反思,而不是选择装没看见。

后悔也没用了

从西财的视角看,末位淘汰制并非没有道理。高校竞争激烈,资源有限,必须通过考核机制确保师资队伍的活力和质量。尤其是在“双一流”建设的背景下,科研成果、项目申请、教学任务等,都成为硬性指标。谁没有产出、谁不在岗,就意味着占用资源,这在逻辑上说得过去。

但戴布维格的案例恰恰说明,标准化的制度在面对非标准化的人才时,可能带来误伤。一个诺奖级别的教授,未必每年都有大量论文发表,也未必能按部就班完成考核项。但他的存在本身,就是一所高校的学术信用和国际影响力的象征。

更何况,疫情是一种全球性突发事件。2020年至2021年,全球航班大面积停飞,出入境政策不断变化。很多外籍教师无法返回中国,影响教学和科研工作并非个人意愿。

戴布维格的离开,不只是西财的损失。在更大的层面上,这反映出中国高校在国际化过程中,对人才识别的欠缺。我们强调“引进来”,却往往在“留下来”这一步出问题。

讲国际化故事容易,真正建立能容纳多样性的人才机制却很难。

如今的戴布维格,仍在发表论文、出席会议,继续在金融领域发声。而西财研究院照常运转,招聘新教授、完善教学体系,但在业内的影响力多少受到了影响。

戴布维格之于西财,不只是一次人事上的遗憾,而是一面镜子,照出了当前高校体制在国际化与本土评估之间的张力。

一个诺奖得主不可能每天发论文、按时打卡,也未必适合用量化指标去衡量长期价值。他带来的可能是学生的学术视野、学校的全球声誉、甚至是跨国合作的桥梁。

西财的选择或许当时无可厚非,但后来的事实已经说明了一切。

广升网配资-配资股票配资-在线股票配资门户网-配资正规网上股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。